四国の西南地域に位置する四国西予ジオパークは、海抜0mから1,400mの標高差の中に、リアス海岸・盆地・河成段丘・カルスト台地などの多様な地形が存在します。

その中で育まれている多様な自然環境に触れながら、私たちの祖先の営みや海・里・山の多様な文化・食・暮らしを楽しむことができるジオパークとなっています。

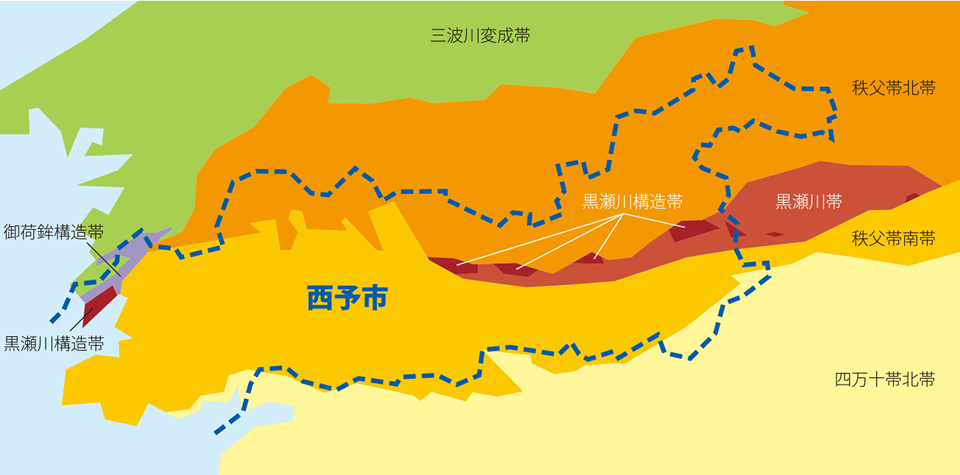

四国西予ジオパークでは、約4億年前の黒瀬川構造帯を構成する三滝火成岩類や寺野変成岩類、約3億年前に浅い海でできた石灰岩、約2億年前に深い海の中でできたチャート、約1億年前に海の中でできた砂岩や泥岩、そして今岩石ができているトゥファがあり、4億年を1つの町で体感できる場所となっています。

須崎海岸には、4億年前の縦じまの地層が大規模に広がっています。縦じまの岩石は火山灰が固まってできた「凝灰岩(ぎょうかいがん)」です。この地層は、黒瀬川構造帯の一部で、もとは水平だった地層が地殻変動で現在のような垂直の岩壁となりました。300mほどの遊歩道も整備されており、間近で見るその姿は圧巻です(令和2年に遊歩道沿いに斜面崩落があり、現在は立入りを制限しています)。また、民間業者が運営する屋形船によるジオクルーズも行われております。

愛媛県の宇和海沿岸はリアス海岸と段々畑が有名ですが、ここ狩浜地域では石灰岩を利用した白い石積みの段々畑が広がっています。

日照にも恵まれた傾斜面を活かして主に柑橘類が栽培されており、石灰岩の段々畑に植えられたみかんは、降り注ぐ太陽光、青い海に反射した太陽光、白い石積みからの輻射熱という「3つの太陽」の恵みでおいしく育ちます。石積みの石は、熱が冷めにくいため、温かさを保つことができ、おいしいみかんを作る条件のひとつになっています。農業では土壌改良に石灰が用いられることがありますが、石灰岩の大地の上で育つみかんのおいしさは格別です。

四国カルストの東端にあるのがここ源氏ヶ駄場です。標高1,403mの最高点からは四国山地の山並みを一望できます。カルストの草原には、地下水等により侵食された石灰岩が分布するカレンフェルトや雨水が石灰岩の大地をすり鉢状に浸食して形成されたドリーネと呼ばれる凹地などが見られます。

その地名は、源平の戦いに敗れた平家の残党が、白い石灰岩を源氏の白馬と見誤って退去したという伝説に由来します。

石灰岩地を好むヤチマタイカリソウ、オウレンシダ・クモノスシダ・ヒメキリンソウなどの植物が見られます。

黒瀬川構造帯を構成する4億年岩石のひとつ「三滝火成岩類」の模式地となっています。

三滝渓谷は、火成岩類の中でも花崗岩が多く分布しています。長い年月、河川浸食により、桂川渓谷よりも標高差がある渓谷となっています。

3方が急傾斜で北方のみ緩やかな地形は、自然の要塞として利用され、戦国時代には山頂に三滝城という山城が築かれていました。

城跡は愛媛県指定の史跡に指定されており、毎年4月第3日曜日には、山頂付近の三滝神社において、国選択無形民俗文化財に指定されている「窪野の八つ鹿おどり」が奉納されます。

渓谷の入口には、拠点施設である「地質館」があり、地球の活動や岩石・化石について学習することもできます。

宇和盆地の米やヒノキが集積・流通する在郷町として、また、宇和島街道の宿場町として栄えた卯之町の町並みは、江戸から昭和初期の古い建物が軒を連ね、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。白壁、うだつ、半蔀(はじとみ)、出格子など伝統的な建築様式が残っており、アーチ窓の開明学校や、大正建築のキリスト教会など和洋式が混在していることも特徴的です。

シーボルトの娘で、日本初の女性蘭方医となった楠本イネも、この地で5年間にわたって西洋医学の基礎を学んでいます。

さざえが岳は、プランクトンなどの動物の殻や骨片(微化石)が堆積してできたチャートと呼ばれる硬い岩石からできている高さ360mの岩山です。山頂からの景観は感動的ともいえ、三瓶湾を遠くに見ながら、急傾斜地形と共生している地域の人たちの暮らしを肌で感じることができます。

山頂の真下には、およそ50mの垂直な崖があり、ハヤブサが狩りをするのに適しているらしく、営巣地があります。また、チャートの岩山には独特の生態系があり、特にコバノミツバツツジや多くのシダ類、カノコユリ、ケイビランといった貴重な植物を地元の人たちが大切に守っています。

この地域には、かつては石灰岩の採鉱で栄えた歴史を持ち、ここは地域最大の石灰鉱山跡です。西予市には仏像構造線と呼ばれる大断層の北側に沿って、石灰岩が分布しています。近くには玄武岩を伴うことから、海山の上部にできたサンゴ礁等が起源の石灰岩で、不純物の少ない良質なものです。

明治末期には日本各地はもとより、朝鮮半島にまで石灰を送っており、当時は“白い村”とも呼ばれ、石灰焼きを仕事とする“灰屋”とよばれる工場の周辺は石灰の白い粉を被って、村全体が白くなっていました。石灰石は約100年にわたってこの地域の経済を支えていました。

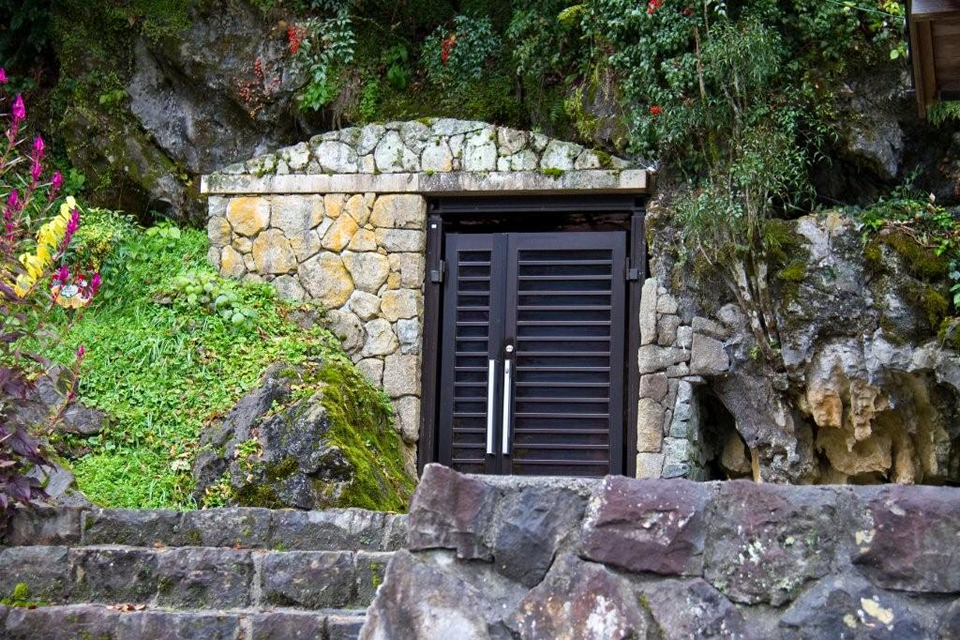

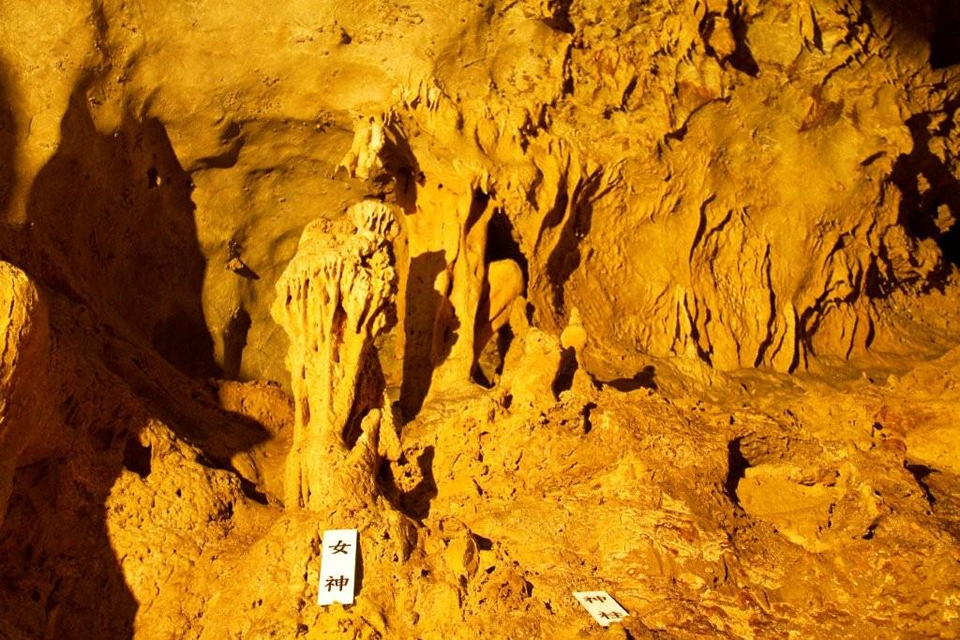

中生代ジュラ紀の石灰岩でできた全長約300mの鍾乳洞に75mの遊歩道が整備されています。

洞窟下部は上部とつながっており、小規模ながら石筍、石柱、つらら石、フローストーンなどが大切に保存されています。

洞窟上部には、縄文早期の土器や海産の貝殻の装身具が多く出土し、長期わたる住居跡であったことが明らかにされています。

深い緑のなかに澄み切った清流が美しい渓谷です。

四国西予ジオパークを代表するチャートで構成されており、渓谷内にはゴツゴツとした岩があちらこちらに残っています。

渓谷を形成している岩石はチャートで谷に臨む急な崖の高さは最高60m、谷幅の狭いところはわずか3m程度です。

一帯には岩壁や滝、奇岩が連なり、かつて乙御前という姫が身を投げたという悲しい伝説も残っています(平成30年7月豪雨によって被害を受け、現在は入口部分のみご覧いただけます)。

名水百選・観音水は、石灰岩が溶食されてできた鍾乳洞と、ここから湧出するカルスト湧泉を指しています。1985年には環境庁(現環境省)の全国名水百選のひとつに選ばれており、日量平均8千トン、水質は弱アルカリ性で四季を通じて14度の水温に保たれています。

地域の飲料水や農業用水のほか、アメノウオの養殖や、夏季にはそうめん流し「名水亭」が営業され、多様な活用がなされています。

近くの石灰岩体からは、浮遊性二枚貝やメガロドンの化石が発見されており、三畳紀のものであることが明らかにされています。

ジオパーク名:四国西予ジオパーク

ジオパーク名(英語表記):SHIKOKU SEIYO GEOPARK

団体名:四国西予ジオパーク推進協議会

構成自治体名:愛媛県西予市

■四国西予ジオパーク推進協議会

〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 西予市役所 経済振興課 ジオパーク推進室内

TEL 0894-62-6408 FAX 0894-62-6542

■E-mail

■ウェブサイト 四国西予ジオパーク