Volume 1 Number 1

表紙

ダウンロード編集委員会

ダウンロード●[記事]「ジオパークと地域資源」創刊の趣旨

目代邦康・栗原憲一・井口博夫・先山 徹・鈴木雄介・チャクラバルティー アビック・豊田徹士・新名阿津子・

廣瀬 亘・堀内 悠・松原典孝・熊谷 誠

本誌「ジオパークと地域資源」は,ジオパークの理念を共有し実践をする住民,研究者,行政担当者,観光業者,教員,政治家,ナチュラリストなどが,地域や既存の専門分野の枠を超え, 現代における諸問題の解決をはかる新たな分野の開拓を目指して,学際的に地域資源の保全と活用の有用性を自由に論ずる場として創刊するものである.

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.1-3

2016.1.8公開

●[記事]おおいたジオ国際フォーラム分科会Ⅰジオパークセッションのねらいと概要

目代邦康・新名阿津子・柚洞一央

2014 年2月25日から28日にかけて,大分県別府市の別府国際コンベンションセンター(B-CON PLAZA)において,「大分の大地が育む地域多様性を考える~ジオパークに見る地域資源の保全と活用~」をテーマとしてで,おおいたジオ国際フォーラムが開催された. そのセッションの1つであるジオパークセッションのねらいを解説した.

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.5-6

2016.1.8公開

●[論説]山陰海岸ジオパークにおける活動の発展段階と課題

熊谷暢聡

山陰海岸では2004年に波田重熙氏がGeoparkという概念を紹介したことを契機に、2006年頃から地元自治体が中心となり、世界ジオパークという枠組みの国内への導入と、 世界ジオパークネットワーク(GGN)への加盟認定を目指してきた。活動初期は地球科学の分野に的を絞って活動を進めてきたが、2008年にGGNの国内候補地から落選することとなった。一方で、落選がきっかけとなり、民間が主体となり市民活動に支えられたジオパーク活動が地域振興や観光分野とも連携して各地で活発になりつつある。但馬牛や天然ワカメなどの特産品のプロモーション、景観の保全、歴史的建造物群の成り立ちなどにおいて、地形や地質との関連が意識されその価値が認識されるようになったのはジオパーク活動の成果とみなすことができる。またジオサイトにおけるアクティビティやガイド活動も進んでいるが、質の確保やガイドツアーの定着が課題となっている。

ジオパークと地域資源 v.1 no.1 pp.7-14

2016.1.15公開

●[資料]恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークの2013年再認定審査における条件付き再認定とテーマの再設定について

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークは,2013 年12 月,再認定審査を受け,日本ジオパーク委員会から「条件付再認定」という結果が出された.その原因は,当地域が当初,ジオパークのメインテーマを恐竜,恐竜化石としたことで、地域の人々に『ジオパーク=恐竜』というイメージが定着してしまったためと考えられる.条件付き再認定後,勝山の地域性を象徴するものは,「恐竜」,「恐竜化石」だけではないと考えるようになり,ジオパークの新たなメインテーマとして「恐竜はどこにいたのか?大地が動き,大陸から勝山へ」を設定した.ジオパークの活動を進めていくうえでは,勝山の地域性を念頭に置き,それをジオパークの活動と調和させ,活動を発展させていくことが重要である。

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.15-17

2016.1.8公開

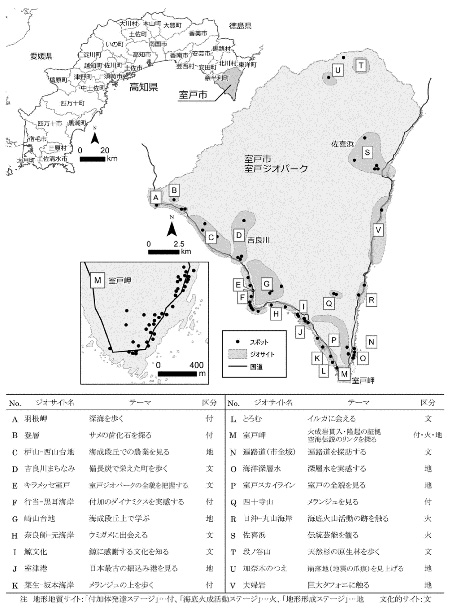

●[資料]室戸ジオパークにおけるジオストーリーのツーリズムでの活用

松木駿也・笹尾健二

ジオストーリーとは,大地の形成から現在見えている事象への一連の流れに沿って示された物語であり,それによって,ジオパーク訪問者にその地域をわかりやすい言葉で説明することができる. 地質、地形的資源だけでなく文化的資源が豊富な室戸ジオパークには、地質学的なストーリーと地理学的なストーリーの2つが構築されている。観光の担い手であるガイドは、地質学的なストーリーを、室戸の新たな魅力として、それを観光のコンテンツとして重要視しているものの、訪問者に対してそのストーリーのみを語ることは少ない。むしろ、地理学的なストーリーも併せて語ることで、地形・地質と文化や生活は結びついていると伝えようとしている。 地理学的なストーリーを展開することによってジオパークへの理解が深まることが示唆される。

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.19-25

2016.1.8公開

●[資料]おおいた姫島ジオパークにおける地域資源の活用と普及啓発の取り組み

西谷久一・恒賀健太郎・堀内 悠

おおいた姫島ジオパークは、「火山が生み出した神秘の島」をテーマとして2013年9月に日本ジオパークネットワークへの加盟が認定された。

姫島には多くの地域資源があるが,認定以前は,村民の間で,地域資源についての理解は不十分であり,その保全,活用についての積極的な取り組みは行われていなかった。

大分県と姫島村の連携事業として,日本ジオパークネットワークへの加盟認定に向けての取り組みが始められてからは,講演会やガイド養成講座,ジオクルーズ。ジオ学習,ケーブルテレビを使った普及啓発等を行う中で、それまでの村民の意識が徐々に変わっていった.これまで十分に活用されていなかった地域資源を,地域住民が新たな視点で再認識し,それを活用しようという仕組みができあがった。

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.27-34

2016.1.8公開

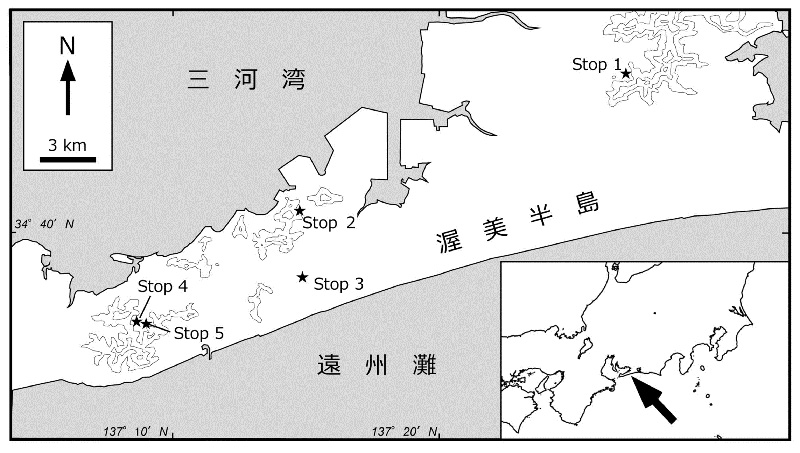

●[資料]ジオツアーガイド:渥美半島における東海丘陵要素の地生態学的検討

小泉武栄・富田啓介・目代邦康

東海地方の丘陵地には,シデコブシ,ハナノキ,ヒトツバタゴ,シラタマホシクサ,ミミカキグサ,ミカワバイケイソウなどが分布し,これらは東海丘陵要素と呼ばれる. これらの植物の立地は,地域の地形や地質,水文環境や地史の影響をうけて成立していると考えられるため,その立地条件はそれらを理解したうえで総合的に考える必要がある. 本稿では,渥美半島において東海丘陵要素が見られる湿地を紹介し,各見学地点での,地形や地質等の注目点を示した。

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.35-41

2016.1.8公開

●[表紙解説]観音崎ジオサイト(おおいた姫島ジオパーク)

豊田徹士・堀内 悠

おおいた姫島ジオパークの観音崎ジオサイトには,海食崖が発達し,そこでは黒曜岩が観察できる.ここは「姫島の黒曜石産地」として国の天然記念物に指定されている.

ジオパークと地域資源 vol.1 no.1 pp.43-45

2016.1.8公開